为了一件红毯礼服提前十天节食,和父母吃饭只扒两口米饭,社交平台上素颜落泪深资管,这一刻把娱乐圈对“瘦”的执念照得很刺眼

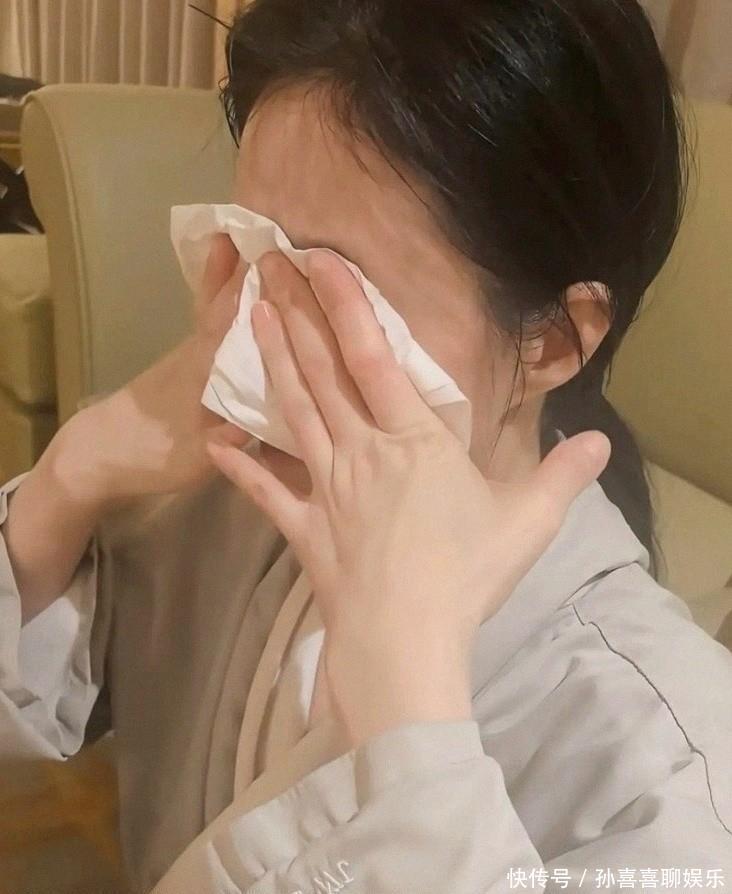

这不是第一次围绕她的身材起风身高171厘米,骨架偏大,镜头容易放大比例偏差2011年凭《甄嬛传》里的华妃出圈,气场和演技都在,但评论里还是有人盯着“臃肿”到了《欢乐颂》,樊胜美穿礼服、穿职场套装,仍有人说“虎背”表演的分量被外形的争议挤压出去,审美尺子只剩一个刻度2025年11月5日,她在镜头前说出“饿”的具体细节,嗓子发哑,眼眶通红,话很直白,情绪不拐弯此前她还晒过一段拍黄瓜的视频,自嘲式地给“控食”找点幽默

视频发出后不久被删除,情绪的窗口被迅速关上,但已经够让人看到一条隐形的绳子怎么勒在一个人身上谁在给这条绳子不断加码,谁又从“更瘦一点”的焦虑里得到了什么事情并不止于崩溃两字11月6日之后,她表态做了调整,健康排第一,不再走极端减重路线食谱交给营养师打理,日摄入控制在1200大卡,确保至少100克蛋白质;运动改成普拉提配合小重量训练后续红毯不再追求“纸片人”,而是把线条打理得更干净,观众反馈变得平和

这一步像是把重心落回地面,不再悬着一个行业的规则,不该把人与饭桌、体力、情绪的关系切断把视野拉远,问题并不专属于明星中国科学院心理健康重点实验室的研究显示,只有12.6%的女性大学生和13.5%的男性大学生对自身体型满意;72.8%的受访女生希望更瘦深资管,其中75.7%的女生理想BMI均值是17.87,已经低于健康标准的下限18.5一条低于健康线的理想,被当作目标在校园里流行,这不是单个个体的偏好,而是群体性的偏移《中青报》的评论很直接,以健康为代价的审美标准不算合理标准,“瘦益求瘦”已经成了年轻人里的流行病

同一时期,“BM风”在社交平台热度不退,对青少年尤其是女孩的影响显而易见衣服版型锁在极瘦人群,买衣服变成考试,尺码成为筛子,挫败感随之而来行业环境里也有同样的无形推手造型师要为品牌负责,品牌要保样衣比例,媒体镜头爱极端的对比,最后艺人承担结果在这样的连锁里,谁越顺从,表面看上去越安全于是就出现了“有人透露她一个月减三十斤”的传言,出现了“每天只吃青菜和少量瘦肉”的极简食谱,出现了工作再忙也要加上高强度训练的时间表

是否每条细节都能量化未必重要重要的是极端方法被当成捷径时,身体会用闭经、脱发、情绪紊乱这些信号提醒代价镜头里有更多相似轨迹张天爱曾因身材普通难以突围,选择长期低量饮食,两年主食几乎是黄瓜和鸡蛋;节目里有人吃炸鸡,她只尝一口就停下颖儿早年为保住机会,把一日三餐压缩到“一粒老干妈”,身高169厘米时体重降到八十多斤,镜头里不仅是瘦,整个人像失了棱线换来的确实是更“上镜”的轮廓,但账本翻到另一页,能不能一直这么过是个真问题

也有反方向的样本马丽没有跟着极端走,循序渐进地用合理饮食搭配力量训练,把曲线练得更有劲儿,她公开说“健康比骨感重要”近年红毯和作品里的状态稳定,评价也稳在更远的地方,Lizzo坚持“身体积极”的理念,告诉不同体型的人可以接纳自己她反复穿着凸显曲线的衣服去舞台,把自信当成本钱结果是欧美市场开始尝试用大码模特,审美画面更丰富,理念和实力一起被看见

这并不是鼓励放弃管理,而是把标准拉回人的尺度艺人有镜头责任,需要管理外形,合理的饮食结构和科学训练能让线条更清晰,体能更充足,表演也更稳问题出在把“瘦”当成唯一答案,把“更瘦”当成唯一方法回到那段哭的视频,细节很生活和父母吃饭只吃两口,家人不信她说“饱了”,饭桌上的沉默比任何镜头都尖锐人和人之间最普通的相处,被一件衣服打断

这样的代价如果发生在一场戏之前,发生在长期工作之间,情绪的失衡就可能反过来拖住职业表现行业层面的改变并非遥不可及品牌可以增加不同版型的样衣,造型师可以根据骨架和比例选择更适配的廓形,媒体减少对身材的猎奇式剪裁,观众少一些外形的第一反应,多一些对作品的耐心当多元选择变多,艺人就不需要用身体去适配单一的框健康与自信应该是审美的底座瘦不是错,把瘦当成唯一才是问题当一个人有体力、有情绪稳定、有作品说话,镜头才会留下更长久的美

从这点看,蒋欣把“健康优先”写出来,是一次值得肯定的回转她把热量和蛋白质算清楚,把训练换成更友好的方式,红毯上不再追求“纸片人”的极致效果,线条到了,状态在,观众的认可也回来了这说明市场对健康的美并不排斥,只要有人先把路走出来问题留下来继续问,规则能不能被温柔地改一改,舞台能不能给不同体型同样的空间答案不会立刻出现,但每一次拒绝极端都在堆砌新的常识与其把标准往下压,不如把适配往上提真正的“好看”深资管,不该以饥饿为代价愿每个需要站在光下的人,都能带着充足的能量去应对长镜头一件礼服不该决定一个人的三餐

广瑞网提示:文章来自网络,不代表本站观点。